Durchdachte Ställe als Umwelt für gesunde Kühe

Das Rind ist ursprünglich ein Steppentier in kalten Klimazonen, daher fühlt es sich in vergleichbaren Temperaturbereichen auch besonders wohl. Außerdem sind Kühe Herdentiere, das Sozialgefüge sollte daher bei Stallplanungen stets Berücksichtigung finden.

„Wir müssen uns an den Bedürfnissen der Kuh orientieren“, lautete der rote Faden des mehrtägigen Seminars zu Stallbau und Stalltechnik beim UNPC Bayserke.

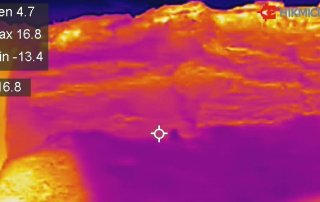

Dabei ging Uwe Weddige besonders auf die komfortbestimmenden Eigenschaften von Stallgebäuden ein. Aber er thematisierte nicht nur das Stallklima und die Aufenthaltsbereiche der Kühe, sondern auch die arbeitsintensiven Bereiche wie Melkzentrum und das Special-Needs-Abteil. „Bei schlechter Planung verschwendet hier das Personal nicht nur viel Zeit, auch die Arbeitsergebnisse lassen Wünsche offen“, betont der frühere Bauberater der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Auch wenn Automatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) als weltweite Megatrends gelten, solle man gründlich abwägen, wo welche Techniken zum Einsatz kommen. Als Bespiel nannte er manche Automatisierungsschritte zur Melkarbeit in Großbetrieben. Dagegen gäbe es unglaublich viel Optimierungspotential in den Bereichen Fütterung, Reproduktion und Stallklima, das unbedingt ausgeschöpft werden müsse. „KI wird uns künftig bei der Tierkontrolle helfen und das ‚Auge des Herrn‘ ergänzen“, ist der Agraringenieur überzeugt.

Uwe Weddige

Foto: KFM